«Мифы предназначены для переосмыслений»: Наталия Осояну о мифологии, мемах и поп-культуре

Литература против физики и коварство бродячих сюжетов

Можно ли считать повальный интерес к мифологии научным эскапизмом? Что общего и у мифа и мема? Может ли книга преодолеть физику? Причем тут атомы событий? Вместе с коллегами из издательства «МИФ.Культура» задумались о теме, увлекающей многих современных читателей, — о мифологии, которую исследует Тамим Ансари в книге «Цивилизация рассказчиков: Как истории становятся Историей». Пообщались с Наталией Осояну, писательницей, переводчицей и исследовательницей фольклора, чтобы узнать о мифологии в XXI веке все и даже больше.

Мифология как устройство волшебства

— Начнем с главного! Мы знали вас как переводчика и автора художественной прозы (цикл «Дети великого шторма»), а потом вышли две ваших нон-фикшен-книги о мифах. Что подтолкнуло их написать?

— Совпали желания и возможности. Мифология, фольклор и просто сказки меня интересовали давно, и даже в моих опубликованных фэнтези-романах есть элементы мифотворчества. В результате удивительного стечения обстоятельств я взялась за первый нон-фикшен («Румынские мифы»), надеясь, что книга заинтересует читателя, потому что информации на русском языке довольно мало, особенно если сравнивать с самыми популярными мифами — древнегреческими, кельтскими, циклом о короле Артуре, — которые зачастую известны даже тем, кто ими не увлекается, просто потому, что они буквально везде и некоторые свойственные им образы растиражированы в массовой культуре. А из румынской мифологии растиражирован, как известно, только Дракула. Вот одной из задач было показать что-то еще, не менее интересное. Похоже, получилось.

.png)

Другая вещь, подтолкнувшая меня к написанию первого нон-фикшена, заключается в том, что мне захотелось проверить, смогу ли я применить свои университетские навыки в несколько другой области. Смогла! После выхода «Румынских мифов» я еще и провела несколько вебинаров на разные мифологические темы, так что теперь могу с уверенностью сказать, что можно вывести преподавателя из аудитории (я уже несколько лет в университете не работаю), но аудиторию из преподавателя — нельзя.

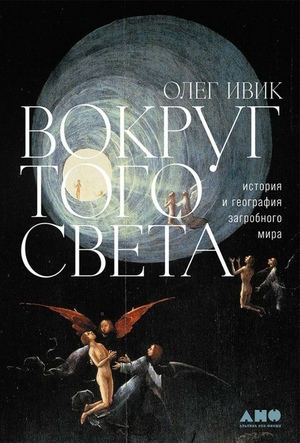

— У меня есть ощущение, что интерес к мифологии сейчас сильно вырос. Достаточно посмотреть на огромное количество книг. У нас в «Альпине нон-фикшн», например, выходят чудесные тексты Олега Ивика, скоро ждем красивое издание с переосмыслением античных мифов. Откуда этот интерес?

— Субъективно такое ощущение есть и у меня, и да, действительно сейчас выходит настолько много интереснейших, хотя бы по названиям и темам, книг, что иной раз хочется возопить «Перестаньте!» (шутка — продолжайте, конечно). Однако книги о мифологии выходили всегда, интерес к ней существовал всегда, хотя его довольно трудно оценить в цифрах, не имея полной статистики.

Одна из книг в списке литературы «Мифов воды» — труд Флетчера Бассета о морских легендах и суевериях (публикация 1885 года), на рубеже XIX–XX веков издавались и другие такие работы всевозможной научной и познавательной ценности. Если говорить о литературе на русском языке, то и в советское время было издано очень много книг о мифологии самого разного свойства: тематические сборники, исследования из области литературоведения, языкознания, истории… Сборник вавилонских и ассирийских литературных памятников «Я открою тебе сокровенное слово» был издан в год моего рождения. Какие-то книги превращались в раритет и дефицит, как, например, «Золотая ветвь» [Джеймса Джорджа] Фрэзера в свое время, какие-то оказались забыты и пылятся сейчас на библиотечных полках, но они все-таки были опубликованы, а значит, востребованы.

.png)

Сложно сказать, откуда взялся такой широкий интерес. Возможно, для кого-то мифология — более продвинутая и научно обоснованная форма эскапизма, как фэнтези. Для кого-то это косвенное следствие именно увлечения фэнтези, желание побольше узнать об устройстве «волшебства», даже просто разобраться, чем миф отличается от сказки. А кто-то просто всегда интересовался мифами и сейчас от души радуется красивым изданиям и возможности выбирать именно то, что нужно.

Что общего у мифа и мема

— А как вы относитесь к переосмыслению мифов и новой их трактовке? Это фишка любого мифа или баг исследователя?

— Положительно. Больше переосмыслений, хороших и разных — в каком-то смысле мифы для того и предназначены. Даже интересно наблюдать за тем, как мифические мотивы и сюжеты выдерживают разнообразные писательские издева… эксперименты. Теоретически понимание того, что есть миф, должно помочь автору в создании достоверного фэнтезийного мира и персонажей, которые не будут напоминать современников в гриме. Ну а фольклор как таковой — это настоящий кладезь сюжетов, их хватит на всех и очень надолго. Это же просто здорово!

Конечно, есть один неочевидный момент: так ли уж интересно писателю — и читателю — мировоззрение условного древнего грека или шумера, действительно ли он желает погрузиться в мифологическое сознание, примерить на себя довольно чуждую, в чем-то даже пугающую роль? Кто-то с готовностью скажет «да», кто-то предпочтет воспользоваться лишь частью мифологического инструментария ради более важных или просто более интересных целей. Здесь однозначных ответов и единственно допустимых методов нет и быть не может, каждый сам выбирает, что ему нужнее.

Например, я выписываю сюжеты некоторых малоизвестных мифов, которые кажутся мне интересными и незатертыми. Но по понятным причинам я о них не расскажу — приберегу для переосмысления в собственных книгах.

— Есть огромное количество подходов к понимании сути мифа в отрыве от какой-то конкретной мифологии — от Фрэзера до Юнга. Какой вам ближе? Что прежде всего для вас — миф?

— Говоря о подходах, то ближе к Юнгу, наверное. По крайней мере, мне очень импонирует не только концепция архетипов как таковых, но и образ воды как символ бессознательного. Но я не готова ограничиваться каким-то одним подходом, потому что, откровенно говоря, сама еще не все как следует изучила.

Что есть миф? Ну, в основе своей это символ, образ, знак. Нечто неделимое, как атом в древнейшем понимании. Некая матрица, лежащая в основе хорошо известных нам событий и процессов, и пусть даже мы о ее существовании не подозреваем, она все равно продолжает на них влиять. И ради собственного же блага лучше понимать, как именно.

— Галина Юзефович в курсе лекций об Античности в литературе говорила, что миф — почти то же самое, что мем. Согласитесь?

— В отрыве от контекста лекций сложновато ответить. Мне кажется, у мемов слишком краткая продолжительность жизни, чтобы их можно было сравнивать с мифами. Хотя если учитывать, что явления массовой культуры, сами способные превращаться в нечто вроде мифов, обладают схожим качеством… мемности? Способностью запоминаться и встраиваться в действительность самым неожиданным образом? Возможно, что-то общее и впрямь есть. Но лично для меня мем — это скорее вирус, а миф — атом, как уже было сказано, или что-то из области клеточной структуры (может, митохондрия), то есть все-таки явления разного порядка.

.png)

Помпейская фреска

Как писать о мифологии в XXI веке

— Как писать о мифологии увлекательно, интересно и не поверхностно? Есть какое-то уже выработанное для себя правило?

— Начну немного издалека: работая с научной литературой, давно столкнулась с тем, что не только студенты часто путают понятия «монография» и «сборник», но и многие авторы, осознанно или нет, делают то же самое. Есть даже некая тенденция издания сборника статей за N лет под видом монографии… Сборники сами по себе могут быть отличными и познавательными, просто надо называть вещи своими именами.

Так вот, одно от другого отличается тем, что монография обязана иметь структуру, служащую определенной цели. В случае нон-фикшена, ориентированного на широкий круг читателей, сформулировать цель нетрудно: познакомить этот самый круг читателей с явлением во всей его полноте. А значит, надо продумать структуру, в которой элементы (части, главы) будут взаимосвязаны и раскроют ту или иную мифологию, ее особенности и суть.

.png)

Можно это объяснить в терминах архитектуры: сперва чертеж, потом строительство, затем отделка. Или в терминах садово-паркового искусства: намечаем зоны, где что у нас будет расти, высаживаем и высеиваем, возделываем… Да, я специально привела такие примеры, поскольку в области писательского мастерства есть известная фраза о том, что авторы художественной литературы делятся на архитекторов и садоводов. В нонфике то же самое — можно выбрать один подход или сочетать. Главное — не упускать из виду общую картину и помнить свою цель.

— Как проходит работа с материалом и его поиск? Потому что одно дело — писать, допустим, о мифах Античности определенного периода и другое — о мифах воды со всего света… В материале можно закопаться с головой!

— Да очень просто — есть некий период, когда занимаешься только начиткой и конспектированием. Если к этому времени план уже имеется, его можно уточнять и дополнять, если нет — он создается по ходу дела (лучше, конечно, чтобы изначально был, хотя бы в общих чертах, ведь автор должен понимать, зачем берется за написание книги). Рано или поздно наступает момент, когда собранный материал где-то в подсознании обретает форму, и вот тогда уже можно создать «Новый документ» и перейти к наиболее творческой и сложной части работы.

Бродячие сюжеты и поп-культура

— В вашей книге про румынские мифы есть много легенд, которые перекликаются с мифологией из разных уголков мира. Хотя, казалось бы, румынская мифология, не считая Дракулы, не так популярна и распиарена. Как так происходит? Почему какие-то образы и сюжеты становятся бродячими и мы встречаем их в совершенно отдаленных уголках мира?

— О, этот вопрос куда сложнее, чем кажется, и в нем таится одна коварная ловушка. Бродячие сюжеты — тема, достойная полноценных научных исследований, причем как общего характера, в рамках дисциплины, которая называется «археология фольклора», так и относительно того или иного конкретного, особо интересного сюжета или мотива. Археология фольклора основана на отношении к нему как к огромнейшему массиву данных — и вот здесь уже проступает коварство, да?

Нельзя спешить с выводами, столкнувшись с тем, что некий сюжет встречается, допустим, у румын и у марийцев. Для выводов нужно побольше данных: вполне вероятно, что нужный мотив или сюжет встретятся еще где-то, много где! И сам факт повторения мотива поможет отследить его распространение буквально по карте… или не поможет — и загадка останется без ответа. Словом, это уже область, которая почти наверняка заинтересует скорее ученых, чем широкие читательские круги.

.png)

Кстати говоря, один бродячий мотив румынской мифологии меня особенно заинтересовал и даже заинтриговал, и лишь после третьего нон-фикшена о Балканах, собрав побольше материала и отследив некоторые довольно неожиданные связи с другим регионом, который даже не имеет с Румынией общих границ, я чувствую, что могу разобрать тему до мелочей. Может, даже получится полноценная научная статья.

Впрочем, здесь тоже постараюсь не спешить с выводами.

— И снова о Румынии… У нас есть образ Дракулы из поп-культуры, а есть — изначальный, историко-мифологический. И они разные! То, что поп-культура меняет наше представление об изначальном понятии, это нормально? И как так происходит?

— Не столько нормально, сколько неизбежно, по-моему. Не возьмусь рассуждать, как и почему это происходит, тут нужно больше данных из смежных и отдаленных наук, в которых я не разбираюсь.

— Какие осмысления мифов поп-культурой вам больше всего нравятся?

— Если говорить про образы, а не сюжеты — пусть будет Морфей из «Песочного человека» Нила Геймана.

— Популярность мифов сейчас видна не только в нон-фикшене, но и в прозе — в самых разных жанрах авторы играют с мифологией. У нас в «Альпине.Проза», например, в таком формате работают Ася Демишкевич, Вера Сорока. Почему так происходит?

— А уж как играют с мифами авторы комиксов, раз за разом переосмысляя хоть того же Геракла… Мы привязаны к определенным мифологическим матрицам, известное всем писателям «Путешествие героя» из их числа, и прямой, откровенный выход из матрицы — дело рискованное, поэтому лучше с ней играть, проверяя на прочность.

— Есть ли у вас любимые тексты, где авторы так играют с мифологией?

— Не буду оригинальной — «Князь света» Роджера Желязны, по-моему, одна из самых поразительных книг такого рода, которая не устаревает, вряд ли устареет и бесспорно заслуживает красивой, эпичной экранизации. Заодно это эффектная мифическая игра, которая превращает научную фантастику в фэнтези, фэнтези — в научную фантастику. Короче говоря, люблю, просто обожаю эту книгу.

.png)

Побег от линейного времени

— Есть мнение, что популярность фэнтези — это попытка найти миф XXI века. Это так?

— Допускаю, что в каком-то глубинном — слабо осознаваемом — смысле это и впрямь так, но в столь широком контексте вряд ли что-то получится. Все равно что строить дом, начиная с крыши. Приведу пример поконкретнее: ни для кого не секрет, что в фэнтези преобладает (по крайней мере, до недавнего времени однозначно преобладала) артурианская мифология и прилагающиеся к ней кельтские мифы. Но сперва были Кельтские сумерки (британское эстетическое движение XIX–XX вв., основанное на интересе к кельтской культуре, истории, мифологии, фольклору. — Примеч. ред.) — и я почему-то сомневаюсь, что без них мы бы получили такое количество произведений на соответствующие темы. А к Кельтским сумеркам стоит добавить и такой важный фактор, как популярность английского языка…

Иными словами, фэнтези лишь вспомогательный способ поисков нового мифа. Да, на волне популярности отдельных книг иногда возникают свежие архетипы (вроде «мальчика, который выжил»), но пусть сейчас все и происходит очень быстро, им все равно еще предстоит пройти проверку временем.

.png)

С другой стороны, фэнтези — о чем я упоминала в начале — может спровоцировать рост интереса к мифологии как таковой. Возможно, уже спровоцировало. «И все заверте…»

— И напоследок: исследователь Елеазар Мелетинский в одной из статей писал, что книга в современном мире выполняет функцию мифа, поскольку помогает сбежать от линейного времени во время мифическое, повторяющееся. Выполняет ли? И что вообще заменяет нам мифы в современности?

— На мой взгляд, да, выполняет. Культура в целом и заменяет мифы (про десакрализацию [религиовед Мирча] Элиаде уже все написал). Это касается и массовой культуры тоже, поскольку упомянутые герои комиксов, по сути, наследники Геракла, Одиссея, Гильгамеша, Цирцеи, Артура и Мерлина (оба, кстати, тоже не на пустом месте возникли), олимпийских и скандинавских богов…

Стивен Холл в романе «Демон Максвелла» объясняет то же самое в физических терминах, прибегая к понятию «энтропия», и приходит к выводу, что любой состоявшийся писатель в своем тексте останавливает этот могущественный и как будто безжалостный процесс («В романах нет времени. Потому что энтропия одинакова что на первой странице, что на последней»).

Что ж, если литература хоть в чем-то способна превзойти физику, я с радостью аплодирую литературе. И да, получается, что мифическое время — еще одна мифологическая матрица, из которой мы не можем сбежать, как бы ни старались.

.png)

.png)