«Реконструировать взгляды труднее, чем события». Интервью с Николаем Власовым

Настроения послевоенной Германии и их отражение в искусстве

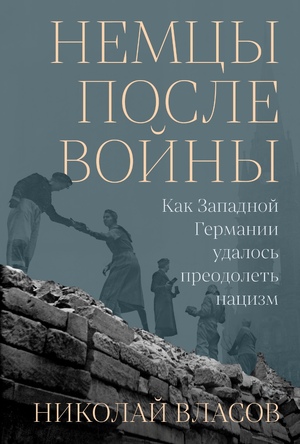

К выходу книги «Немцы после войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм» поговорили с автором о том, как немцы разорвали преемственность с собственным прошлым, возможно ли возвращение нацизма в современной Германии и что почитать и посмотреть на тему

Это книга не о самой войне

— Чем, на ваш взгляд, книга «Немцы после войны» выделяется среди многочисленных работ о Второй мировой войне и ее последствиях?

— «Немцы после войны» — это книга не о самой войне. События, происходившие до 1945 года, в ней затрагиваются в минимальном объеме. Если же говорить о послевоенной Западной Германии, то на русском языке на эту тему написано очень мало: пара биографий Конрада Аденауэра, несколько книг, посвященных Нюрнбергскому трибуналу, и горстка научных монографий, раскрывающих конкретные сюжеты политической и экономической истории.

Кадр из фильма «Убийцы среди нас», 1946 г.

Особняком на этом фоне стоит прекрасная книга Харальда Йенера «Волчье время», которая, пожалуй, ближе всего по тематике к «Немцам после войны». Отличие в том, что Йенер просто описывает послевоенную Германию. Я же поставил конкретный вопрос: как и почему немецкому обществу удалось измениться, разорвать преемственность с собственным прошлым?

— Удалось ли на него ответить и довольны ли вы получившимся результатом? Возможно, есть темы, которые не удалось раскрыть так подробно, как вы хотели бы?

— Написание книги чем-то напоминает ремонт в квартире: его нельзя закончить, можно только остановить. Практически любой сюжет, затронутый в книге, можно было раскрыть куда подробнее. Но тогда текст приобрел бы совершенно неприличный объем, что существенно сократило бы круг его читателей. Поэтому я постарался сосредоточиться на главном, самом важном и интересном. Насколько хорош или плох получившийся результат — судить читателям, но мне кажется, что работу над текстом я остановил вовремя: лично мне вряд ли удалось бы написать на эту тему нечто принципиально лучшее.

На русском языке по теме не написано практически ничего

— Расскажите подробнее о работе: как появилась идея, проходил сбор материалов, с какими сложностями вы столкнулись?

— Идея появилась несколько лет назад, когда я стал для самого себя искать ответы на некоторые вопросы, касающиеся послевоенной Германии. И обнаружил, что на русском языке по теме трансформации западногерманского общества середины ХХ века не написано практически ничего.

Кадр из фильма «Дело Блюма», 1948 г.

Поскольку интерес к немецкой истории прошлого столетия в нашей стране традиционно высокий, этот пробел имело смысл восполнить – в первую очередь для массового читателя, которому недоступны публикации на английском и немецком языках. Таких публикаций – сборников документов, глубоких исследований, популярных книг – существует много, поэтому сбор материалов серьезных проблем не доставил. Главная сложность заключалась в самом предмете исследования – взглядах, представлениях и настроениях миллионов людей. Реконструировать их труднее, чем события политической истории или экономические процессы.

— Некоторые политологи считают, что речь здесь не только о прошлом. Сейчас в Германии пользуется популярностью ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Что вы думаете об этом?

— «Альтернативу для Германии» нельзя назвать в полном смысле слова неонацистской партией, хотя люди с такими взглядами в ее рядах присутствуют. «Альтернатива для Германии» — это правые популисты, которые мало чем отличаются от аналогичных партий в Италии, Франции, Голландии или Австрии. В определенном смысле ее появление можно охарактеризовать как нормализацию партийной системы ФРГ — теперь спектр политических сил в Германии такой же, как и в соседних европейских странах. Собственно неонацисты остаются в ФРГ изолированной маргинальной группировкой.

Злободневное «руинное кино»

– Какие произведения искусства выражают послевоенные настроения Германии?

— Здесь имеет смысл в первую очередь говорить о кино и литературе. В конечном счете именно они оказывали наибольшее влияние на послевоенное общество. Как только победители разрешили немцам снова снимать собственные фильмы, появились злободневные картины — так называемое руинное кино, где действие происходит в разрушенных немецких городах, а главными героями часто являются вернувшиеся из плена фронтовики, выросшие без отцов подростки или дельцы черного рынка. Поднималась и тема нацистских преступлений.

Примеры «руинного кино»:

-

«Убийцы среди нас» (1946), реж. Вольфганг Штаудте

-

«Брак в тени» (1947), реж. Курт Метциг

-

«И над нами небо» (1947), реж. Йозеф фон Баки

-

«Дело Блюма» (1948), реж. Эрих Энгель

-

«Ротация» (1949), реж. Вольфганг Штаудте

Но большей популярностью у массового зрителя пользовались, конечно, веселые комедии, позволяющие отвлечься от унылой действительности.

Кадр из фильма «Дело Блюма», 1948 г.

Если же говорить о книгах, то здесь можно долго перечислять литературу совершенно разных жанров — от историко-философских трактатов Карла Ясперса и Фридриха Мейнеке до романов и повестей Генриха Бёлля, репортажей Стига Дагермана и автобиографической «Анкеты» Эрнста фон Заломона, отражающей недовольство значительной части западногерманского общества действиями победителей.