Такие разные рассказные…

Семь сборников малой прозы

Говорят, малая проза переживает ренессанс. Говорят, рассказ — это такой ограниченный эпизод, отрезок на прямой, в крайнем случае луч. Говорят, все сюжеты сто раз изложены, все мелодии хоть раз да сыграны. Но разве не будет тем интереснее, чем сложнее вытаскивать из подрагивающей ноосферы что-то смутно знакомое, но поворачивающееся неожиданными гранями? Авторы из сегодняшней подборки подошли к этой писательской задаче каждый в своей манере и блестяще, на наш взгляд, справились.

Ольга Харитонова, «Чужая сторона»

Герои Харитоновой — бальмонтовские бродяги, чужаки в родных краях. Детальки от другого конструктора, они будто сошли со страниц Брэдбери и Хайнлайна прямиком в российскую глубинку, где мягкий канон гуманитарного сай-фая без труда заполнил не всегда дружелюбное пространство реализма, отогревая его, очеловечивая даже, хотя персонажи и не вполне обычные люди.

Наталья Бакирова, «Дальний Лог: Уральские рассказы»

Маленькие люди большого Урала живут в пространстве не самом магическом, но умудряются творить миф в лучших традициях бажовского сказа. Дальний Лог населен удивительными героями — они еще не спасли мир (или хотя бы родной край) от неведомой напасти, не изобрели вечный двигатель и не открыли бессмертие. Но тихим упорством и нежной привязанностью к месту, где и родился, и пригодился, раздвигают обозначенные извне границы.

«Механическое вмешательство: Рассказы, написанные вместе с нейросетью YandexGPT»

Пятнадцать известных писателей и один искусственный интеллект: взболтать, не смешивать, наблюдать. Это не летопись эксперимента, не литературная мистификация и даже не попытка смоделировать восстание машин и посмотреть, чем все закончится (если закончится). «Механическое вмешательство» чем-то похоже на знаменитый шахматный турнир, в котором живой гроссмейстер сражался с цифровым. Но в нашем случае нет проигравших и победителей — это просто игра.

Марго Гритт, «Чужеродные»

Это каталог путешествий — вымышленных и реальных, вдохновляющих и утешающих. Это выставка под обложкой: текст как арт-объект и этикетаж музейного экспоната, как дружеский чат и список самых важных дел на случай глобальной катастрофы. Это история любви — неидеальной, иногда ранящей, преодолевающей и принимающей, очень живой человеческой любви.

Владимир Медведев, «Хороший братец — мертвый братец»

Не стоит сравнивать малую прозу Медведева с его же масштабным «Заххоком». Сборник рассказов, написанных все так же мастерски и с характерным многоголосьем, встраивается в решительно другую вселенную — мифологическую, подвижную, словно усмехающуюся каждой складочкой, каждым заломом, каждой трещинкой, в которых прячутся просочившиеся в обычную жизнь мистические сущности.

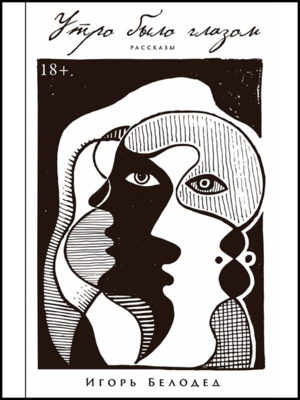

Игорь Белодед, «Утро было глазом»

«Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», — знакомо говорят мертвые души живых персонажей Игоря Белодеда. Сложно любить их — недобрых, неумных, нещедрых, ненадежных. Автор не щадит чувства читателей, с беспристрастной скрупулезностью ученого конструируя неуютный мир, населенный героями, прекратившими притворяться приличными людьми. И по законам психики нелицеприятность эта притягательна, как гоголевское зеркало — кому кривое, а кому и беспощадно реалистично отображающее все доступное.

.png)

Денис Осокин, «Уключина»

Строчная проза Дениса Осокина не признает заглавных букв и широких полос. Пространство его сюжетов пластично и одновременно лиминально. Автор переключает регистры между городом и загородом, настоящим и прошлым, вымышленным и реальным, намеренно стирая границы, наделяя своих негероических героев сказовыми чертами. Казалось бы, что нового можно привнести в современную прозу, которая видала всякое: неофольклор, визуальное преображение графического полотна, спирально развивающуюся локальность и универсальную размытость нормы. Но Осокин смог — развил неколебимое, уплотнил зыбкое, визуализировал непередаваемое.

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)